編者按:經濟大省是觀察中國經濟的重要窗口。今年是“十四五”規劃收官之年,也是“十五五”規劃謀篇布局之年,經濟大省以怎樣的姿態奔跑、如何勇立潮頭挑大梁?央廣網策劃推出“經濟大省挑大梁·韌性中國”系列報道,記者深入科技創新、改革發展最前線,以生動故事和一線觀察,展現經濟大省落實國家重大發展戰略的擔當作為以及促進全體人民共同富裕的積極探索。

央廣網南京5月14日消息 數以萬計的精密孔位串聯起國產大飛機的“骨骼”與“筋脈”;人形機器人揮動機械臂,用“有溫度的交互”叩開未來之門……在江蘇這片創新熱土上,科技與產業的“雙向奔赴”正編織出嶄新的產業變革圖景。

2024年,江蘇產業科技創新工作交出漂亮答卷:高新技術產業產值占規上工業比重突破50%,區域創新能力排名躍升至全國第二,全社會研發投入強度超過3.3%,萬人發明專利擁有量74.5件。在推動科技創新和產業創新融合上打頭陣,是江蘇要挑大梁為全國發展大局作貢獻的著力點之一。

“這些年江蘇持續推進打造‘一中心一基地一樞紐’,其中‘一中心’就是建設具有全球影響力的產業科技創新中心。”在江蘇省社會科學院經濟研究所副所長呂永剛看來,江蘇在產業創新和科技創新融合上具備良好基礎。

“智”造尖鋒 刺破蒼穹

車間內,數控制孔機精準刺入鋁合金蒙皮,迸發出藍金色火花,0.018毫米級孔位在智能算法中綻放。這不是普通的鉆孔作業,而是為國產大飛機打造“關節”的精密手術。嗡鳴聲中,研究員楊浩駿緊盯實時數據,額頭上沁出一層細密汗珠。

2014年,還在南京航空航天大學攻讀博士學位的楊浩駿涉足航空裝配制孔技術時,國內制孔工藝尚處于傳統階段。“當時國外已廣泛應用一種新型航空制孔工藝——低頻振動制孔技術,我強烈地感受到國內與先進航空工業國家之間的差距。”自主創新研發能成功嗎?楊浩駿自己也犯過嘀咕。

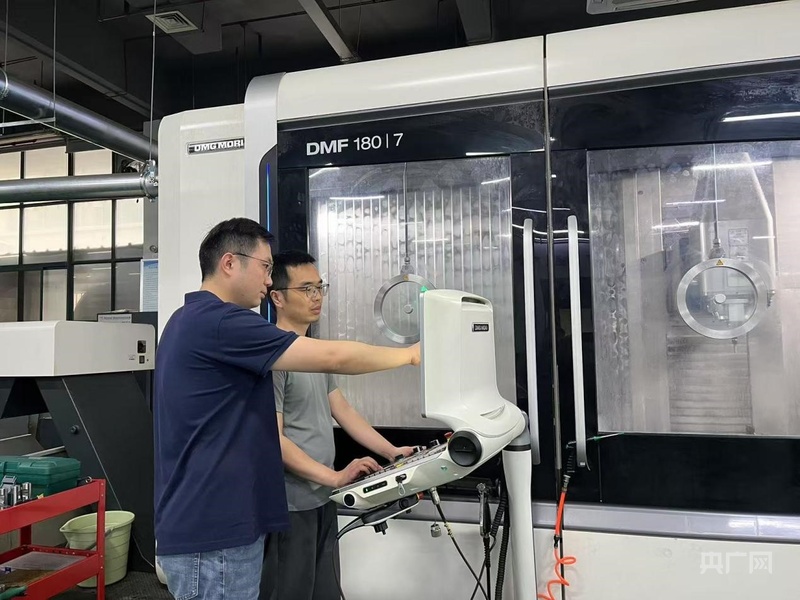

楊浩駿與團隊成員研究航空裝配制孔技術(央廣網記者 欒永勝 攝)

博士畢業后,楊浩駿進入江蘇集萃精密制造研究院(以下簡稱“集萃精密”),成為了一名研究員。集萃精密由南京航空航天大學、江蘇省產業技術研究院、南京浦口經濟開發區合作共建。這里一頭連著南京航空航天大學的實驗室,一頭連著航空航天零部件的生產線,是江蘇產業技術研發轉化的“試驗田”之一。“集萃精密自2018年5月8日正式運營以來,已有7年時間。7年中,我們深耕精密與微細制造技術領域,已經擁有100多項專利。”集萃精密研究院董事長趙建社表示,這些專利誕生于航空發動機、燃氣輪機以及透平機械等高端裝備關鍵零部件的工藝攻關實踐,已在生產中得到充分驗證,并實現落地轉化。

十年磨一劍,楊浩駿團隊成功研制出擁有自主知識產權的自動進給鉆裝備。“在功率體積密度、功率重量密度,以及裝備控制易用性等多個指標上,這款裝備均可對標國際領先水平;在自適應低頻振動技術方面,更是實現了對國外同類裝備的超越。”楊浩駿自豪地說道。

如今,國產裝備已在國內各大主機廠完成應用測試,楊浩駿的目光也投向更遠:讓設備“看懂”材料厚度毫厘之變,自主調節轉速進給;持續提升裝備的輕量化水平,讓工人操作“舉重若輕”。

在江蘇,豐富的科創資源為產業提供了強力支撐。以集萃精密為代表,江蘇省產業技術研究院在裝備制造、先進材料、生物醫藥、信息技術和能源環保等領域建設研發載體81家,擁有研發人員超過13000人,衍生孵化科技型企業1450余家,轉移轉化技術成果累計7000余項,服務企業累計20000余家。

人機交互 “溫度”革命

隨著我國企業科技創新主體地位不斷增強,科技成果加快向現實生產力轉化,產業化水平得到提升。其中,由多種先進技術共同驅動的人形機器人產業正在“加速奔跑”。

走進華夏機器人(南京)有限公司(以下簡稱“華夏機器人”),身穿深藍色長袖和牛仔褲、戴著黑色圍巾和機甲頭盔的通用人形交互機器人“夏起”正在揮動手臂,來回踱步。當它伸出五指仿人的機械手說了聲“你好”時,真實得令人恍惚——這正是華夏機器人總經理戴鵬口中“有溫度的交互”的具象化呈現。

通用人形交互機器人“夏起”(央廣網記者 王紀民 攝)

自2024年成立以來,這家年輕的企業在人形機器人領域不斷突破邊界。戴鵬將創新聚焦于“手、眼、心、腦”的協同進化:“我們讓機器人擁有能抓取物品的靈巧雙手,代表不同情緒的仿生人臉,能理解用戶意圖的情感計算,以及搭載大模型的知識庫。”這種全維度的交互突破,使“夏起”“夏瀾”等機器人不僅能在展廳接待引導、流暢講解,還能在文旅場景表演才藝,甚至通過情感計算識別情緒反應。

《江蘇省機器人產業創新發展行動方案》提出,到2025年,江蘇機器人產業鏈規模達2000億元左右,機器人核心產業規模達到250億元以上。省會城市南京也在前瞻布局人形機器人產業,全面推進人形機器人“大腦”“小腦”“肢體”等部件研發,構筑人形機器人通用整機平臺。

面對機遇,戴鵬展現出清晰的戰略視野:“我們會繼續深耕仿生交互的‘溫度’,讓機器人行走更穩、操作更巧。”目前企業正著力攻克雙足行走的場地泛化難題,通過海量場景數據訓練提升環境適應能力。在應用端,團隊采取“沿途下蛋”策略,先從展廳講解、兒童教育等易落地場景切入,逐步向康養等剛需領域延伸。

人形機器人應用場景(央廣網發 華夏機器人供圖)

近年來,江蘇加快建立以企業為主體、市場為導向、產學研用深度融合的技術創新體系,增強企業自主創新能力。成功研發全球首套多電極血管內消融設備、世界最大噸位懸臂式隧道掘進機,全球最大無人貨運飛機總裝下線……過去一年,江蘇企業多項“世界級”成果引發關注。

在江蘇,科研機構不是“孤島”,科創企業不是“盲流”,一條“從實驗室到生產線”的快速通道正在形成。呂永剛將這種融合歸功于江蘇的“綜合優勢”:“我們既有紫金山實驗室、蘇州實驗室等戰略科技力量,也有高新技術企業組成的創新方陣;既能用政策和人才支持基礎研究,也能讓市場引領創新方向。”

從攻克“卡脖子”技術到培育未來產業,從單點突破到生態共建,江蘇正以“打頭陣”的姿態,書寫著科技創新與產業創新“雙翼齊飛”的新時代答卷。

監制:伏成鐳

策劃:欒永勝 李紅笛

采制:欒永勝 呂倩媛 王紀民

鳴謝:江蘇省產業技術研究院 南京市雨花臺區委宣傳部

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容