央廣網上海4月3日消息(記者唐奇云)“過去水產品的流通,往往直接從池塘直送市場。有些水產養(yǎng)殖方式過于追求產量和生長速度,魚吃起來少了鮮甜味,多了土腥味,這樣也賣不上價格,愁壞了一些養(yǎng)殖戶。”4月2日,在位于上海市金山區(qū)的開太國家級生態(tài)農場中,上海海洋大學水產與生命學院教授劉利平向記者介紹道,為了讓餐桌上的魚自然鮮甜,自己決心和團隊一起從源頭入手,研究魚類土腥味產生的原因。

從2009年開始,劉利平團隊深入各地湖泊、池塘,采集水樣和魚樣,分析魚類的生長環(huán)境與品質的關系。近幾年,他們以大宗淡水魚草魚為研究對象,探討土腥味物質進入魚體的機理及其累積機制,致力于解決影響水產品品質的關鍵問題。

開太國家級生態(tài)農場(央廣網記者 唐奇云 攝)

揪出水中“異味元兇”

“土臭素是一種由藍藻和放線菌產生的典型異味化合物,廣泛存在于自然水體和水產養(yǎng)殖系統中。”劉利平介紹,土臭素不僅會導致水產品和飲用水產生難聞的土腥味,還會通過鰓和消化道吸收在魚類體內積累,引發(fā)氧化應激、線粒體損傷等毒性效應,影響魚的生長發(fā)育。

以往的研究中,土臭素如何進入魚體內尚不明確。為了鎖定靶標蛋白,劉利平團隊采用蛋白質親和反應靶點穩(wěn)定性(ARTS)技術、串聯質量標簽(TMT)蛋白質組學及分子對接三種方法,從體外、體內和計算模擬三個層面系統篩選土臭素結合蛋白。

“我們發(fā)現,膜聯蛋白可能通過兩種機制介導土臭素進入魚體:一是作為載體直接結合或者輔助運輸,二是通過調控鰓上皮細胞緊密連接,增強通透性。”劉利平表示,這些發(fā)現揭示了土臭素在魚體累積的分子路徑,為開發(fā)針對性防控策略奠定了基礎。

讓益生菌“以菌抑腥”

從實驗室到池塘,劉利平和團隊開始思考如何高效去除腥味。“物理法雖能通過吸附材料截留土臭素,但‘就像用漏勺舀湯’,不僅效率低還費錢。化學法雖可降解異味分子,卻可能產生氯代副產物,治完土腥味又添新毒可就不好了。

基于諸多考量,劉利平團隊選擇使用生物法對水體土腥味物質進行調控。劉利平分析道,生物法具有以下三個優(yōu)點:首先,生物法成本較為低廉,且在養(yǎng)殖過程中使用普遍;其次,生物法所用的益生菌株可以從實際養(yǎng)殖環(huán)境或商品化微生態(tài)制劑中篩選,不會對養(yǎng)殖環(huán)境造成額外的負擔;第三,生物法調控土腥味物質的效率較高。因此,生物法這種環(huán)境友好型的高效方法是理想的。

“我們篩選的去腥芽孢桿菌,是一種自然界常見的益生菌,它能精準抑制產土臭素的放線菌生長,卻不傷及其他有益微生物。”劉利平說,目前這株菌株已獲得國家發(fā)明專利授權并且已經進行商品化生產,在廣東、湖南、江蘇、上海、山東多個養(yǎng)殖場使用。

進修“鮮味沖刺班”

談及以往水產品的流通模式,劉利平團隊李慷副教授向記者表示,在原有的池塘到菜市場再到餐桌的環(huán)節(jié),往往由于養(yǎng)殖模式、投喂管理等環(huán)節(jié)的不同,導致水產品品質良莠不齊,難以形成穩(wěn)定的高品質產出模式。

為此,劉利平團隊在國家重點研發(fā)項目以及上海市科技興農重點攻關項目的支持下,與多家單位進行合作開發(fā),在水產品進入市場與餐桌前,通過多項技術措施,保證水產品出現在百姓餐桌上時都是高品質的。在上海市金山區(qū)的財宇生態(tài)養(yǎng)殖基地,水槽內水流潺潺。金山財宇基地以工廠化養(yǎng)殖為業(yè)務核心,劉利平團隊與企業(yè)共同設計了流水槽暫養(yǎng)模式,有效去除藥物殘留和土腥味。

“我們在暫養(yǎng)‘吊水’環(huán)節(jié)添加益生菌,從而達到去除腥味的目的。” 李慷一邊撈起草魚一邊介紹稱,養(yǎng)殖上說的“吊水”是指在生產端和消費端之間添加一道工序,讓養(yǎng)殖好的商品魚進行清水暫養(yǎng)。在該生態(tài)養(yǎng)殖基地的流水槽內,草魚和鯽魚暫養(yǎng)10天左右,通過饑餓處理消耗魚腹腔內蓄積的脂肪,并在養(yǎng)殖水中使用益生菌調控,可以穩(wěn)定、有效地去除土腥味物質,“去除率可達80%”。

李慷將這一清水暫養(yǎng)的過程形象地比喻為魚兒的“鮮味沖刺班”:“我們最大的優(yōu)勢就是成本低、時間短,可以讓草魚和鯽魚快速上市,實現提質增效。”據了解,經此“鮮味特訓”的草魚和鯽魚進入市場便成搶手貨,主要銷往金山區(qū)各大農貿市場。

在養(yǎng)殖水中使用益生菌調控,可穩(wěn)定、有效地去除土腥味物質(央廣網記者 唐奇云 攝)

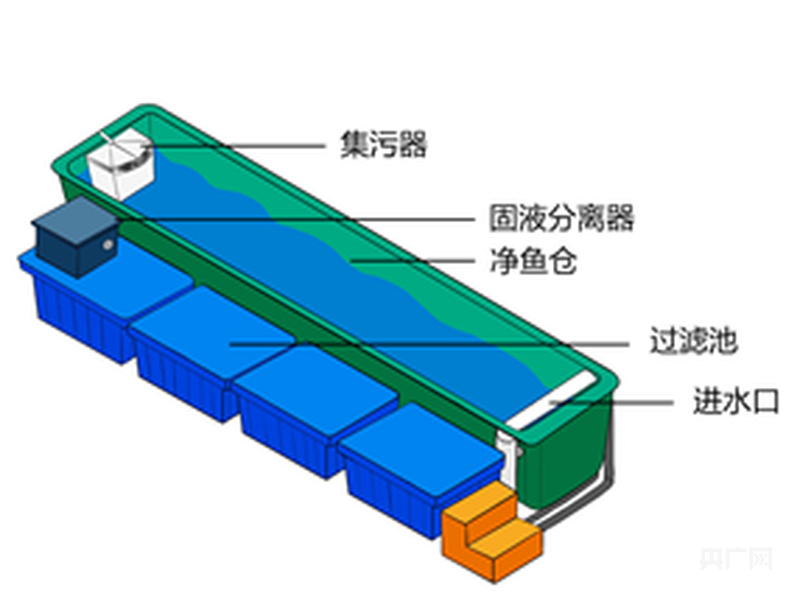

池塘模式之外,上海市青浦區(qū)東方漁谷則以養(yǎng)殖設施為主要業(yè)務,劉利平團隊合作開發(fā)了閉合式循環(huán)水吊水裝置,俗稱“凈魚倉”,這種凈魚倉就像給魚兒“做SPA”,加速魚體排出土腥味物質并使魚保持運動狀態(tài),可以有效地減少土腥味并提升魚肉的口感。

“金山的模式可以說是‘流水塑形’,到青浦更像是‘倉內精修’。結合不同合作單位實際情況做到因地制宜,目的都是為了提升水產品品質,提高百姓吃魚的體驗感。”李慷說道。

閉合自凈吊水模式示意圖(央廣網發(fā) 受訪者供圖)

讓魚兒參與“鮮味大考”

在上海市高水平地方高校建設項目的資助下,劉利平團隊在學校構建了土腥味物質檢測平臺,是國內高校第一個全流程檢測土腥味物質和異味物質的平臺,可以讓傳統經驗判斷升級為精準數據檢測。

“以往對于土腥味的檢測,多采用頂空萃取前處理,無法對液體中的揮發(fā)性物質進行完全檢測,因此我們在平臺中加入了吹掃捕集環(huán)節(jié),這樣可以對土腥味物質進行更加精準的測定。”劉利平團隊張峻銘博士介紹,該平臺集成了樣品前處理,土腥味物質富集以及精準檢測的功能。采用氮氣吹掃捕集技術,如同用無形梳篦將分散的異味分子富集到檢測靶點。

目前,檢測平臺能夠對不同的土腥味物質精確定性和精準定量。無論是沾著塘泥的魚鰓組織,還是渾濁的養(yǎng)殖水體,都可以通過檢測平臺檢測土腥味物質,讓土腥味檢測精而全。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容